ひとともり奈良本店

ひとともり奈良本店

私達の仕事場です。

建築デザインのみならず、人の関わりや食生活などの健康を含めた「生活のデザイン」の提供を目指している「ひとともり」は、都市と原始林と人々の生活の接点である歴史都市奈良にある築140年の奈良町家を「設計事務所」「宿」「カフェ」へと改修/修復し、ここを私達の仕事場としています。

既存建物は中央の坪庭を介し築140年の母屋とサイディング貼の離れに分かれています。母屋は住宅と和菓子の販売所として、離れは和菓子作りの厨房/事務所として使われていました。

Hitotori /Nara Headoffice

This is our workplace.

“Hitotomori” aims to provide “design of life” that includes not only architectural design but also human interaction and health such as eating habits. We have renovated and restored a 140-year-old Nara townhouse into a “design office,” “hostel,” and “cafe,” and this is our workplace.

The existing building is divided into a 140-year-old main building and an outbuilding with siding through a central courtyard. The main building was used as a residence and a sales office for Japanese sweets, and the outbuilding was used as a kitchen/office for making Japanese sweets.

左は世界遺産でもある若草山や春日山原生林、右に人々の生活する住宅地がある。約1200年ほど伐採が禁止された原始林が近接している都市は稀。貴重な地域に敷地は位置する。

On the left are Mt. Wakakusa, a World Heritage Site, and the Kasugayama Primeval Forest, and on the right are residential areas where people live. It is rare to find a city in close proximity to a primeval forest where logging has been prohibited for approximately 1,200 years. The site is located in a valuable area.

右の古い瓦が母屋。左の赤い屋根が離れ。中央の山茶花の木の周りを波板のバラックが囲んでいる。既存建物の構成をそのまま使っている。外装もほぼ変更はしていない。

右の古い瓦が母屋。左の赤い屋根が離れ。中央の山茶花の木の周りを波板のバラックが囲んでいる。既存建物の構成をそのまま使っている。外装もほぼ変更はしていない。

The old tiles on the right are the main building. The red roof on the left is separated. A sasanka tree in the center is surrounded by corrugated iron barracks. The structure of the existing building is used as is. The exterior has also remained almost unchanged.

山茶花のある一坪の小宇宙「坪庭」。たったこれだけの開口部なのに絶大なる効果

“Tsuboniwa” is a microcosm of one tsubo with Sasanka flowers. Even though it has only this opening, it has a great effect.

道路側のファサード。全面道路から床面を上げ道路面からの水の侵入に留意している。暖簾は工事用のメッシュシートとステンレスメッシュを合わせ光の反射を利用し「一灯」を可視化している。暖簾のデザイン/製作はfabricscape。

道路側のファサード。全面道路から床面を上げ道路面からの水の侵入に留意している。暖簾は工事用のメッシュシートとステンレスメッシュを合わせ光の反射を利用し「一灯」を可視化している。暖簾のデザイン/製作はfabricscape。

road side facade. The floor surface is raised above the road to prevent water from entering from the road surface. The noren curtain is made of a mesh sheet for construction use and stainless steel mesh, and uses the reflection of light to visualize a “single light”. The design/production of the noren is fabricscape.

既存の構成や奈良町家の雰囲気を維持しながら現代的なアプローチで改修した点を以下に記します。

「坪庭」

奥深い町家の中央に光と風をもたらす坪庭はかつて眺める庭として石の花壇が組まれていました。今回の改修で水はけを考慮し土間を設え人が近づける庭へとリデザインしました。花壇は崩され森の風景として作庭されました。鳥が自然に運んできたかの如く植えられたムラサキシキブの若葉が朝の陽光を受け美しい風景を作っています。坪庭周辺は簡易な屋根がバラック的に架けられていました。邪魔な柱や梁は架け替え空間を整理。このバラック的な気楽さが気に入りテンポラリーな表現(ラワンベニヤ貼)としました。気さくでフランクでありながらもストイックでありたい私達らしい空間で、歴史的な建築と対比させています。

The following points were renovated using a modern approach while maintaining the existing structure and atmosphere of a Nara townhouse.

“Tsuboniwa”

The tsuboniwa, which brings light and wind into the deep center of the townhouse, was once built with stone flower beds as a garden to admire. In this renovation, we designed the garden to be more accessible to people by installing a dirt floor to improve drainage. The flower beds were torn down and a garden created as a forest landscape. The young leaves of the Japanese purple bush, which were planted as if they were brought naturally by birds, catch the morning sunlight and create a beautiful landscape. A simple roof was erected around the courtyard to resemble a barracks. Replace obstructive pillars and beams to organize the space. I liked this barrack-like ease and decided to give it a temporary expression (lauan plywood). It is a space that reflects our desire to be friendly and frank, yet stoic, and contrasts with the historic architecture.

座敷と坪庭。縁側は既存床にペンキを塗装しただけ。壁はラワンベニヤを3等分しランダムに貼り合わせている。座敷の梁や敷居は構造補強のため新しい材に入れ替え渋墨を施し、既存建物に馴染ませている。作庭は奈良のplanta

座敷と坪庭。縁側は既存床にペンキを塗装しただけ。壁はラワンベニヤを3等分しランダムに貼り合わせている。座敷の梁や敷居は構造補強のため新しい材に入れ替え渋墨を施し、既存建物に馴染ませている。作庭は奈良のplanta

Tatami room and courtyard. The verandah is just a coat of paint on the existing floor. The walls are made of lauan plywood divided into three equal parts and randomly pasted together. The beams and sills of the tatami room were replaced with new materials and treated with astringent ink to strengthen the structure and blend in with the existing building. The garden was created by Planta in Nara.

水はけの為に設けた土間部分。屋外での打合やくつろぎスペースになる。バラック屋根の梁と柱の位置を整理した。柱は直行する梁の接合部にはならないので45度振り自由な柱として表現している。正面は左から事務所応接室、事務所シャワールーム、事務所キッチンの開口部

水はけの為に設けた土間部分。屋外での打合やくつろぎスペースになる。バラック屋根の梁と柱の位置を整理した。柱は直行する梁の接合部にはならないので45度振り自由な柱として表現している。正面は左から事務所応接室、事務所シャワールーム、事務所キッチンの開口部

An earthen floor area provided for drainage. It becomes a space for outdoor meetings and relaxation. The positions of beams and columns on the barracks roof have been rearranged. The pillars do not form the joints of the beams that run perpendicularly to each other, so they are expressed as pillars that can swing freely at 45 degrees. The front view from the left is the office reception room, office shower room, and office kitchen opening.

柱位置が調整されたバラック切妻屋根の架構。アイコニックなカタチが残った

柱位置が調整されたバラック切妻屋根の架構。アイコニックなカタチが残った

Barrack gable roof frame with adjusted column positions. The iconic shape remained.

美しく濃縮された西陽が差し込む坪

美しく濃縮された西陽が差し込む坪

A courtyard bathed in beautiful concentrated western sunlight

雨の風情。奈良現地で取採れる生駒石だけを選び残した

雨の風情。奈良現地で取採れる生駒石だけを選び残した

The atmosphere of rain. Only Ikoma stone, which can be harvested locally in Nara, was selected.

事務所での打合風景。手前は常緑のヒサカキ

事務所での打合風景。手前は常緑のヒサカキ

A meeting scene at the office. In the foreground is an evergreen Hisakaki.

「通り庭」

奈良町家の特徴でもある通り庭。ここは台所にもなっていました。台所のタイル張りのカウンターを解体し花を活ける水盤に変更しました。屋根に天窓が3箇所。真っ暗なこの通り庭に印象的な光が差し込んでいました。今回の改修でこの場所は自然光の移ろいを感じる空間として既存の白い壁を黒の土壁に改修し、自然光があまり拡散しないこの建物の象徴的な空間へと改修しました。所でひとともりには2つの意味「人と森」「一灯」という意味があります。宿の名前は「宿一灯」としています。宿のエントランスホールともなるこの通り庭には宿名の通り照明を一灯だけ灯しました。坪庭にあった蹲はここに移設され生けられた花が一つの灯に照らされ、ゲストを迎えています。

“Street Garden”

The street garden is a characteristic of Nara Machiya houses. This place also served as a kitchen. The tiled counter in the kitchen was dismantled and replaced with a water basin where flowers can be arranged. There are 3 skylights on the roof. An impressive light was shining into this pitch-black garden. In this renovation, we replaced the existing white walls with black clay walls to create a space where you can feel the transition of natural light, creating a symbolic space for this building where natural light does not diffuse much. By the way, hitotori has two meanings: “people and the forest” and “one light.” The name of the inn is “Yado ITTOU”. As the name of the inn suggests, only one light is lit in this street garden, which also serves as the entrance hall of the inn. The hut that used to be in the courtyard has been relocated here, and the flowers are illuminated by a single light to welcome guests.

トップライトからの光を受ける通り庭。壁上部は当時のオリジナルのままの土壁。下部は白漆喰の汚れた壁を今回の改修で黒の土壁とした。自然光がテーマのこの空間では色ではなくテクスチャだけで構成し、自然光の拡散を避けた

A street garden that receives light from a top light. The upper part of the wall is an original clay wall. At the bottom, the dirty white plaster wall was replaced with a black clay wall in this renovation. The theme of this space is natural light, so we used textures instead of colors to avoid the diffusion of natural light.

通り庭から座敷を望む。左のドアが宿一灯の入

通り庭から座敷を望む。左のドアが宿一灯の入

View of the tatami room from the street garden. The door on the left is the entrance to Yado ITTOU.

一灯(ひとともり)。照明デザインは奈良のNEW LIGHT POTTERY

One light (Hitotomori). Lighting design by NEW LIGHT POTTERY in Nara

エントランス正面に移設した蹲。切り花がゲストを迎える

A stand relocated to the front of the entrance. Cut flowers greet guests

台所を改造した花器

台所を改造した花器

Flower vase in a remodeled kitchen

ヴィーガンカフェ「生姜足湯休憩所」

かつては駐車場と仮店舗だった場所をカフェに改修しました。坪庭に抜ける開口部を付け足し奥座敷と連結して使用できるようにすると共に坪庭への視線の抜けを確保し全面道路からも中庭の存在が感じられるようにしました。既存の箱階段も活かした歴史を継承したカフェです。(井戸の水を沸かし足湯として提供しています)

開口部の高さにこだわり5尺7寸(1728ミリ)や5尺2寸(1600ミリ)など日本人がかつて持っていた寸法体系を採用しています

Vegan cafe “Ginger footbath ”

The space that was once a parking lot and temporary store has been renovated into a cafe. We added an opening leading to the inner garden so that it can be used in conjunction with the inner parlor, and also ensured a clear line of sight to the inner garden so that the presence of the inner garden can be felt even from the road in front of it. It is a cafe that inherits the history by making use of the existing box staircase. (We boil water from the well and provide it as a footbath)

We are particular about the height of the opening, and have adopted the dimensional system that the Japanese used to have, such as 5 shaku 7 sun (1728 mm) and 5 shaku 2 sun (1600 mm).

5尺7寸高さの開口部。上部看板は既存のままで会社名を手書きしている

The opening is 5 shaku and 7 sun high. The upper signboard remains as it already is, with the company name handwritten on it.

左奥に中庭に通じる開口部を設けた。天井はオリジナルの松材。

An opening leading to the courtyard was created at the back left. The ceiling is original pine wood.

正面の店舗の風情を借景としている

The atmosphere of the store in front is used as a borrowed scenery.

換気、排水、給水、電気用にふかした壁がニッチとなり、奥深い開口部を作り出す。壁はUトップ左官仕上げ。安価でありながら手仕事の跡の残る仕上。

The padded walls serve as niches for ventilation, drainage, water supply, and electricity, creating deep openings. The walls are finished with U-top plastering. Although it is inexpensive, it has a finish that leaves traces of handiwork.

奈良本店共通のエントランス。壁、天井は既存2階の天井材を再利用している。構成は現代的だが素材は古い。既存建物と対比しながら馴染んでいる

The common entrance of the Nara main store. The walls and ceiling are reusing the existing ceiling materials from the second floor. The structure is modern, but the materials are old. It blends in with the existing building in contrast.

再利用している箱階段のテクスチャー。長い時間をかけた素材感には勝るものはない

Texture of reused box stairs. Nothing beats the feel of a material that has been made over a long period of time.

カフェと座敷の間の前室。壁はUトップ仕上げに柿渋と渋墨を配合し雑巾にて拭き仕上げた

The front room between the cafe and the tatami room. The walls were finished with a U-top finish mixed with persimmon tannin and astringent ink, and then wiped with a rag.

柿渋と渋墨の壁。坪庭からの自然光をジワリと受け心に届ける

A wall of persimmon juice and astringent ink. Natural light from the inner garden gradually reaches the recipient’s heart.

構造補強を施した座敷。両サイドの壁は添え梁と補強柱でふかしている。正面の敷居下にも梁を渡している。障子の桟は見付24ミリの通称吉村障子

A tatami room with structural reinforcement. The walls on both sides are reinforced with support beams and reinforcing columns. A beam is also passed under the front sill. The shoji frame is 24mm in size and is commonly known as Yoshimura shoji.

構造補強しふかした新壁と奥のオリジナルの壁の対比。床柱の大きさやテクスチャーなどオリジナルに違和感は感じるが、そこも面白がっている。床の間を3/4塞ぎ補強柱にて補強し円弧を描いた

A contrast between the new wall with structural reinforcement and the original wall in the back. The size and texture of the floor pillars seem a little strange to the original, but that’s what I find interesting. We covered 3/4 of the alcove and reinforced it with reinforcing pillars, creating an arc.

宿「宿一灯」

かつての住宅部分を一組限定の宿に改修しました。奈良町家の特徴「厨子二階」で大変低い天井でしたが小屋組の美しさを活かし天井を剥がしました。外国の方も過ごしやすいよう床を一段上げた床そのもをベッドと見立てています。窓際は腰高を確保し座って外が眺められるようにしています。急勾配の箱階段に登り易いよう真鍮手摺を設けました。この真鍮手摺はハンガーパイプと繋がっていてお互いを支え合った構造です。畳に座った視線からの見え方を意識して低く横長のプロポーションになるようデザインしています。真鍮の素地仕上げが経年と共に鈍く光り空間にアクセントを与えています。

Guest house “Yado ITTOU”

The former residential area has been renovated into an inn limited to one group. Although it had a very low ceiling with the Zushi second floor, which is a characteristic of Nara townhouses, we stripped the ceiling to take advantage of the beauty of the roof structure. To make it more comfortable for foreigners, the floor itself is raised one step and is used as a bed. We make sure to sit at waist height near the window so that we can sit and look outside. Brass handrails have been installed to make it easier to climb the steep box stairs. This brass handrail is connected to the hanger pipe and has a structure that supports each other. We designed it to have low and horizontal proportions, keeping in mind how it would look from the perspective of someone sitting on tatami. The brass finish shines duller over time and adds an accent to the space.

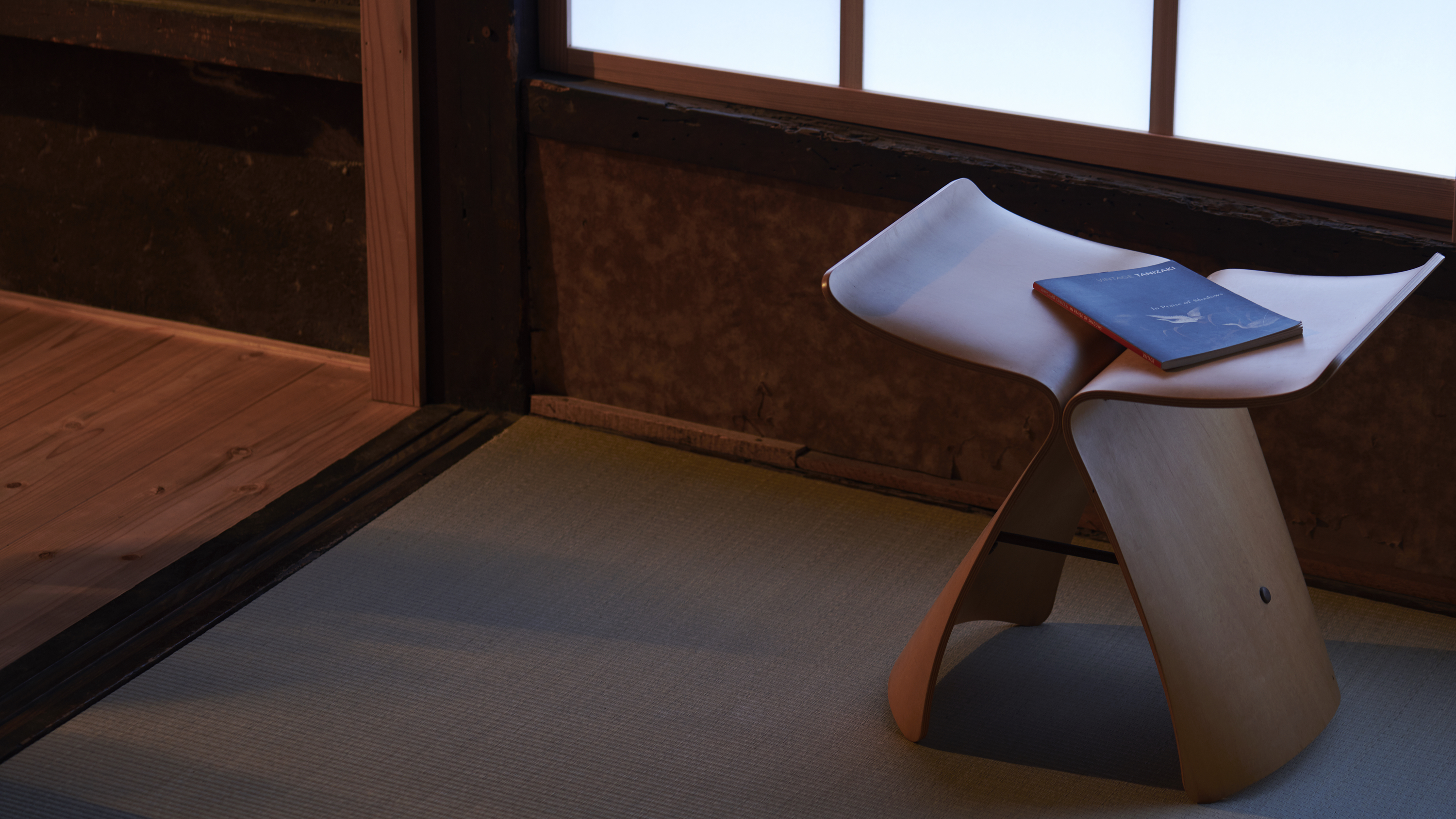

越しの柔らかな光。快適な睡眠を誘う。

越しの柔らかな光。快適な睡眠を誘う。

Soft light beyond. Induces a comfortable sleep.

障子を開けると見事な山茶花が。秋には真っ赤に染まる

When you open the shoji, you will see beautiful sasanqua flowers. It turns bright red in autumn.

腰掛けるのに最適な高さのヘッドボード

腰掛けるのに最適な高さのヘッドボード

Headboard at the perfect height for sitting

真鍮手摺とハンガーパイプ。照明器具とともに真鍮にはクリア塗装を施していない。鈍い光が心に届く

Brass handrail and hanger pipe. Like the lighting fixtures, the brass is not clear coated. A dull light reaches my heart.

既存茶室の水屋を改修し、洗面/トイレ/シャワー室に

既存茶室の水屋を改修し、洗面/トイレ/シャワー室に

The existing tea room water shed was renovated and turned into a washbasin/toilet/shower room.

一輪挿しでゲストを迎える

Greet your guests with a vase of flowers.

宿フロント

宿フロント

front

設計事務所「ひとともり一級建築士事務所」

かつての和菓子厨房はサイディング貼りの簡易な建物と坪庭との間のバラック的な増築部分を利用していました。このバラック増築部分を、坪庭と事務所を繋ぐインターフェイス空間として坪庭の見える各室(応接室、シャワールーム、キッチンへ)へと改修しました。サイディング貼の外壁もそのまま活かした簡素な作りではあるけれど高さの変化や明るさの変化のある抑揚に富んだ空間となっています。

“Hitotori Architect”

The Japanese confectionery kitchen used to be located in a barracks-like extension between a simple building with siding and a courtyard. This barrack extension was renovated into rooms (reception room, shower room, kitchen) with views of the courtyard as an interface space connecting the courtyard and office. Although it is a simple structure that makes use of the siding exterior walls, it is a space rich in expression with changes in height and brightness.

既存梁より下の壁に断熱材を補強した。事務所から坪庭、座敷、カフェ、道路が見通せるよう開口部を設けている

Insulation was reinforced on the wall below the existing beam. An opening is provided so that the office can see the courtyard, tatami room, cafe, and road.

小上がりの応接室。坪庭の高さから床の高さを決定している

A raised reception room. The height of the floor is determined from the height of the courtyard.

既存バラックをそのまま表した天井。ニッチ壁も当時の土壁が露出している

既存バラックをそのまま表した天井。ニッチ壁も当時の土壁が露出している

The ceiling is a direct representation of the existing barracks. The original clay wall of the niche wall is also exposed.

座敷から事務所を見る。サイディングの外壁がインテリアの壁になりトップライトの光を受けている。シャワー室の窓は全開放できる引戸。枠が飛び出しているView of the office from the parlor. The exterior siding wall becomes the interior wall and receives light from the top lights. The shower room window has a sliding door that can be opened completely. The frame is sticking out.

座敷から事務所を見る。サイディングの外壁がインテリアの壁になりトップライトの光を受けている。シャワー室の窓は全開放できる引戸。枠が飛び出しているView of the office from the parlor. The exterior siding wall becomes the interior wall and receives light from the top lights. The shower room window has a sliding door that can be opened completely. The frame is sticking out.

他の歴史ある都市同様、歴史的建築物は維持が難しく、解体されコインパーキング等に変わってしまう光景がしばしば見られます。私達は事務所家賃を宿泊施設と飲食店舗の利益で賄うスキームで運用しています。このような行為が歴史ある建物の延命に役立ち、観光資源の一助になる。そしてこの行為を他の建物にも拡げ歴史的価値のある建築物を未来へ継承出来れば、建築家としての社会的な役割を果たせると考え仕事を続けています。

ひとともりPVはこちら

美しい奈良へ。

是非お越し下さい。

Like other historic cities, historic buildings are difficult to maintain, and you can often see them being demolished and replaced with coin parking. We operate under a scheme where office rent is covered by profits from accommodation facilities and restaurants. Such actions help extend the lifespan of historic buildings and become tourist attractions. I continue my work with the belief that if I can expand this practice to other buildings and pass on buildings of historical value to the future, I can fulfill my social role as an architect.

To beautiful Nara.

Please come and visit us.

設計:ひとともり

照明設計:NEW LIGHT POTTERY

作庭:planta

暖簾:fabricscape

施工:羽根建築工房

家具/真鍮手摺:アンドエス

シャワー:Burg Design Banker

写真/映像:河田弘樹

Architect:HITOTOMORI ARCHITECTS

Lighting design:NEW LIGHT POTTERY

Garden design:Planta

Fabric design:fabricscape

Construction:Hane kenchiku koubou

Furniture/handrail:&S

Photogragh:Hiroki Kawata